Indonesia merupakan negara multikultur yang terdiri dari ragam etnik, agama dan kepercayaan lokal. Meskipun begitu, kasus intoleransi antar umat beragama masih menjadi pergulatan bangsa ini. Misalnya, mengucapkan selamat hari raya agama lain, tak jarang menyulut kontroversi yang biasanya dipompa oleh kelompok eksklusif-sektarian.

Ujaran kebencian yang berbau penistaan agama acapkali terlihat dalam interaksi keseharian maupun di media sosial. Belum lagi masalah persekusi, dan pelanggaran kebebasan beragama yang menimbulkan gesekan sosial.

Menengok Kearifan Lokal

Tulisan ini akan memulai dengan deskripsi suatu model kerukunan antar agama berbasis kearifan lokal (local genius). Pembelajaran toleransi yang diambil dari Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini adalah salah satu contoh bagaimana mengelola hubungan antar umat beragama.

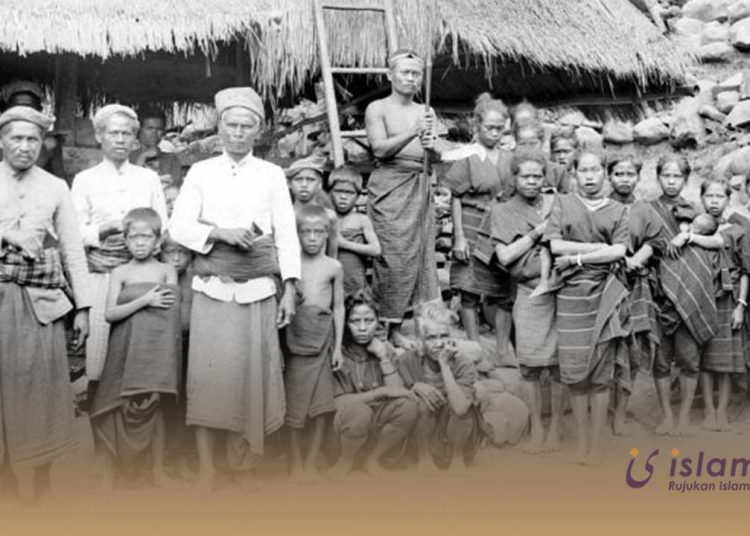

Di Bima, ada sebuah desa yang unik, yakni Desa Mbawa, Kecamatan Donggo. Letaknya persis di dataran tinggi bagian barat Kabupaten Bima. Studi mengenai orang Donggo (Dou Donggo) tergambar dalam buku Peter Just (2001) berjudul Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society.

Di desa Mbawa terdapat penganut Kristen, Katolik, Islam, termasuk Parafu (kepercayaan lokal). Bahkan dalam satu rumah dihuni anggota keluarga yang berbeda-beda agama. Lambang salib gereja dan kubah masjid di Mbawa sangat terasa sebagai perpaduan simbol religius yang memukau. Begitu pula bunyi adzan dan lonceng yang kadang beriringan.

Ketika mengadakan ritual peribadatan, mereka saling membantu satu sama lain. Umat muslim ikut mengamankan gereja saat perayaan Natal. Begitu pula umat kristen turut menjaga masjid saat Idul Fitri. Warga Mbawa berasal dari pohon silsilah keluarga melalui akar nenek moyang yang sama. Nilai kekeluargaan inilah yang terjaga rapi melampaui sekat-sekat agama.

Warga Mbawa saling bahu-membahu saat pembangunan masjid dan gereja. Gereja terkadang digunakan oleh kaum muslim untuk menggelar acara pernikahan, pun sebaliknya. Dalam acara sunatan, syukuran panen, dan lainnya, budaya gotong-royong senantiasa terpatri dalam tindakan komunikatif dan ruang interaksi keseharian.

Cerita pernikahan beda agama di Mbawa pun terdengar di sana. Ketika ada letupan kecil di antara mereka, tokoh adat Mbawa dari berbagai agama akan turun tangan. Rumah adat (uma leme) akan menjadi tempat pertemuan tetua adat yang kharismatik untuk membahas persoalan kemasyarakatan, termasuk penyelesaian sengketa.

Contoh lain dari mutiara kearifan lokal masyarakat Mbawa tercermin pula dalam ritual Raju. Doa lintas agama saat musim tanam itu merupakan warisan leluhur, kemudian membentuk akulturasi menawan antara tradisi dan agama.

Dalam disertasi Abdul Wahid (2016) berjudul Praktik Budaya Raju dalam Pluralitas Dou Mbawa di Bima, Nusa Tenggara Barat, dijelaskan praktik budaya Raju adalah ritual utama dan besar bagi Dou Mbawa (orang Mbawa). Mereka yang berbeda agama melaksanakan praktik itu secara bersama-sama dan periodik (setiap menjelang musim tanam), tanpa dilandasi dan dikendalai oleh perbedaan ajaran agama yang mereka anut. Hal ini dimungkinkan karena Dou Mbawa pendukung praktik budaya Raju yang berbeda agama itu diikat oleh prinsip Mori Sama (hidup bersama) dan satu spiritualitas lokal yang masih hidup bersumber dari kepercayaan Parafu.

Watak pluralitas masyarakat Mbawa didorong oleh kesadaran yang lebih mengkhidmati ruang titik temu daripada ketegangan friksi-friksi teologis yang kontraproduktif. Dalam satu anggota keluarga, ada yang jadi ustadz, dan pendeta. Bahkan tak sedikit, nama-nama warga Mbawa merupakan penyerbukan silang dari terminologi agama-agama yang ada.