Dalam penelitian I Made Purna (2016) bertajuk Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Toleransi Beragama, mencatat nama-nama anggota masyarakat Mbawa yang menggunakan dua agama seperti nama Yohanes Ibrahim, Anderias Ahmad, Bernadus Abu Bakar Wrg Prote, Petrus Herman Fabianus Tabi, Ignatius Ismail, Matinus Tamrin, Markus Jafar dan lain-lain.

Untuk kaum perempuan, lanjut I Made Purna, akan memakai nama seperti Kristin Siti Hawa, Marta Maemunah, Marta Hadijah, Anastasia Nuraini dan lain-lain. Pada umumnya nama-nama tersebut digunakan oleh pemeluk agama Katolik dan Protestan sebagai bentuk pengejewantahan terhadap sikap toleransi.

Bangun Jembatan, Bukan Tembok

Kearifan lokal dapat menjadi acuan bersama untuk mengharmoniskan umat lintas agama. Gairah perjumpaan, penerimaan, dan pertalian antarsesama begitu menggeliat. Dari keadaban lokal itu, masyarakat setempat dengan mudah menautkan keakraban dengan beragam elemen identitas.

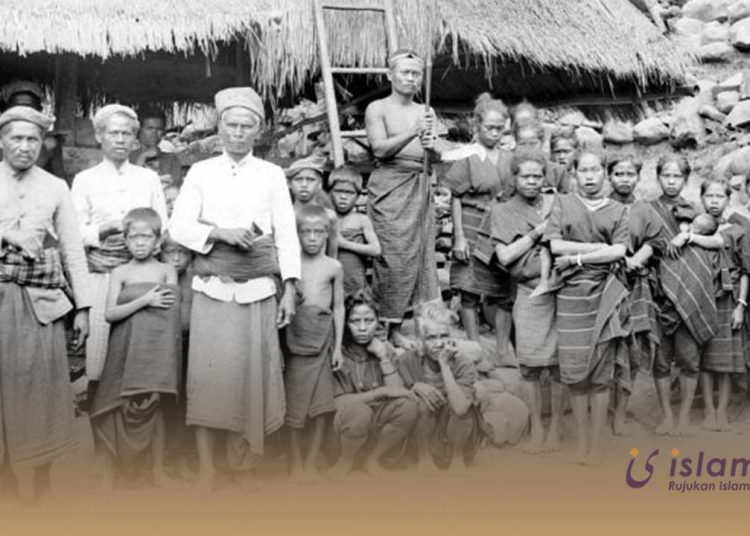

Pendatang akan diterima sepenuh hati melalui percikan nilai kekerabatan itu. Ikatan-ikatan kekerabatan bahkan lebih dari sekadar garis keturunan, tetapi semua orang dilihat dalam spektrum persaudaraan dan kemanusiaan. Dalam tradisi Donggo, pemberian sarung tenun berwarna hitam (tembe me’e) menjadi simbol penghormatan dan penghargaan kepada tamu.

Dalam konteks inilah, kita dapat mencermati signifikansi dan relevansi Mbawa, sekalipun desa kecil, namun dapat diterapkan dan diadaptasikan untuk menumbuhkan mozaik keberagaman Indonesia. Model kearifan Mbawa sejatinya mengandung intisari falsafah hidup, pandangan dunia, dan etika publik.

Di masing-masing daerah, tentu memiliki kearifan lokal sebagai kode budaya untuk menjembatani orang-orang dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Misalnya, tradisi “Okomama” di Nusa Tenggara Timur (NTT), tradisi “Pela Gandong” di Maluku, falsafah “Satu Tungku Tiga Batu” di tanah Papua, dan lainnya.

Meskipun kearifan lokal Mbawa diungkapkan melalui bahasa lokal, namun sesungguhnya nilai-nilai itu dapat menjadi lilin kecil untuk membawa terang bagi dunia, sekaligus memperkaya narasi Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, negara semestinya menggali nilai-nilai kearifan lokal di sekujur bumi nusantara sebagai “energi alternatif”.

Kita menaruh harapan kepada para pengambil kebijakan, agar tidak terjebak dalam kebijakan monokultural, melainkan membingkai keberagaman melalui politik rekognisi. Mengutip Anderson (2009), pentingnya penerapan politik pengakuan (politics of recognition) dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (misrecognition is an oppression).

Sebab itu, kebijakan dan program pemerintah harus mendukung kesetaraan dan proteksi hak-hak beragama yang diterjemahkan ke dalam seperangkat regulasi. Dengan kata lain, agenda negara bukan hanya membangun jembatan toleransi, tetapi juga merobohkan tembok-tembok intoleransi. Kalau masih ada regulasi yang diskriminatif, segera dicabut. Kalau ada, misalnya, RPJMD maupun Perda yang diskriminatif, segera dievaluasi!

Budaya toleran yang tumbuh dari bawah, seyogianya ditopang dengan pendekatan struktural. Utamanya, pemerintah melembagakan kearifan lokal sebagai lokus kebangsaan dan instrumen peneguhan toleransi antaragama. Dus, kearifan lokal Desa Mbawa, bisa dilirik sebagai sumber mata air inspirasi bagaimana menghidupkan jiwa-jiwa toleran, lalu dipaketkan dengan konsep politik rekognisi dalam lanskap kebijakan publik secara nasional.