Abdel Kader Haidara merupakan keturunan cendekiawan dan kolektor terkemuka di Timbuktu dan kota-kota lain sepanjang sungai Niger di Mali utara, penyelamatan tersebut menandai puncak dari karir panjangnya sebagai juara warisan budaya negara itu.

Seorang konsultan berkebangsaan Amerika, Stephanie Diakité terpesona atas peran dan perjuangan Haidara, sampai ia memutuskan upaya pelestarian manuskrip sebagai panggilan hidupnya. “Abdel Kader merasa dekat dengan manuskrip itu seperti halnya dengan anak-anaknya,” ungkap Stephanie Diakité ketika diwawancarai tim National Geographic.

Dia bekerja berdampingan dengan Haidara di Bamako untuk mengumpulkan 1 juta dollar dari para dermawan di Eropa, AS, dan Timur Tengah untuk membiayai upaya penyelamatan warisan budaya. Dalam diri Diakité sendiri, ia merasa punya tanggung jawab yang sama besar untuk mereka (Haidara dan tim) seperti yang ia rasakan untuk keluarganya sendiri.

Diakité pertama kali bertemu Haidara delapan tahun lalu, ketika ia terbang ke Timbuktu untuk menulis tentang penemuan kembali warisan sastra negara itu. Produksi manuskrip kota mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16, ketika Timbuktu menjadi pusat komersial di Niger dan pusat studi akademis dengan lebih dari 150 universitas. Diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga-keluarga terkemuka Timbuktu, jilid-jilid itu sering kali dikunci, dilupakan, dan dibiarkan hancur.

UNESCO mulai menarik perhatian pada karya-karya tersebut pada tahun 1960-an, mendanai perpustakaan nasional, Institut Ahmed Baba, dan menjelajahi wilayah tersebut untuk mencari karya-karya yang hilang. Akan tetapi, barulah setelah Haidara terlibat dalam upaya konservasi mereka, kebangkitan sastra kota dimulai dengan sungguh-sungguh.

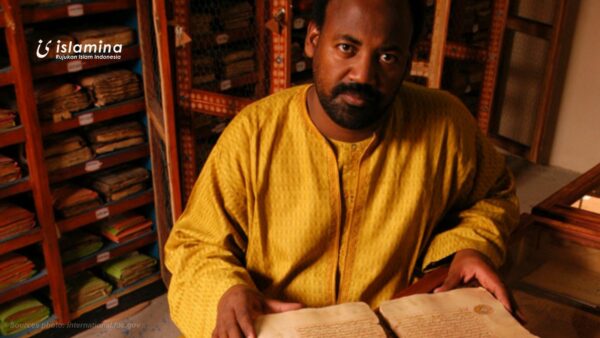

Diakité menceritakan saat bertemu Haidara di Perpustakaan Mamma Haidara, sebuah bangunan batu kapur yang elok di jantung kota tua, dengan sampel terbaik dari koleksinya dipajang dalam kotak kaca tertutup vakum di kamar ber-AC dan berpenerangan baik. Haidara—sosok yang mengesankan dan bersemangat yang hari itu mengenakan kopiah krem dan mengenakan gaun tradisional biru merak yang dikenal sebagai bubu— para sarjana dan sejarawan dari seluruh Eropa dan Timur Tengah berbondong-bondong ke Mamma Haidara untuk mempelajari koleksi yang mungkin menawarkan kilasan paling jelas tentang Timbuktu di puncak kejayaannya.

Haidara membawa Diakité berkeliling melihat koleksi. Manuskrip-manuskrip itu diikat dengan kulit kambing dan tulisan tangan dalam kaligrafi halus, dengan hiasan emas dan gambar-gambar masjid dan pemandangan gurun dengan pena dan tinta. Mereka memasukkan catatan tentang pertempuran yang dilakukan oleh raja-raja Mali abad pertengahan dan tentara mereka; risalah tentang pengobatan tradisional, fikih Islam, dan matematika; volume puisi romantis; dan studi Alquran, semua bersaksi tentang masyarakat yang kompleks dan menantang secara intelektual yang telah berkembang di Timbuktu selama ratusan tahun, sampai tentara Maroko menyerbu pada akhir abad ke-16, merampok, dan membawa para sarjananya ke perbudakan di kota Fez.

Salah satu manuskrip paling berharga dalam koleksi Haidara adalah karya yang hanya terdiri dari beberapa halaman: sebuah surat tahun 1853 oleh Sheikh al-Bakkay al-Kounti, seorang pemimpin spiritual di Timbuktu, kepada sultan yang berkuasa di Masina, yang memintanya untuk menyelamatkan nyawa penjelajah Jerman Heinrich Barth. Sultan telah memerintahkan eksekusi Barth karena non-Muslim dilarang memasuki kota, tetapi al-Bakkay berpendapat bahwa hukum Islam melarang pembunuhan itu.

“Dia adalah manusia, dan dia tidak berperang melawan kita,” tulis al-Bakkay. Barth tetap berada dibawah perlindungan al-Bakkay dan berhasil kembali ke Jerman tanpa cedera. “Manuskrip menunjukkan bahwa Islam adalah agama toleransi,” kata Haidara kepada Diakité hari itu, dengan alasan bahwa koleksinya akan sangat membantu mematahkan persepsi negatif di Barat.