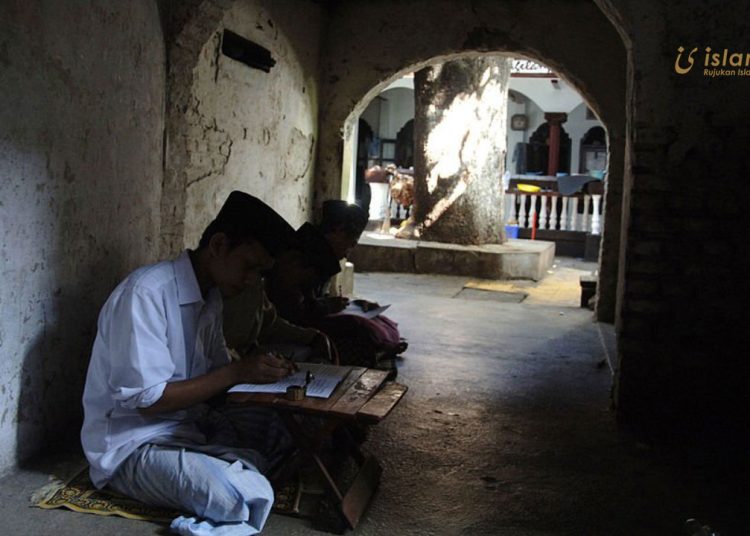

Karena itu, tetap bertahannya pesantren agaknya secara implisit mengisyaratkan bahwa tradisi dunia Islam dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan di tengah deru modernisasi; meskipun, sebagaimana dikemukakan di atas, bukan tanpa kompromi. Pada awalnya, dunia pesantren terlihat “enggan” dan “rikuh” dalam menerima modernisasi; sehingga tercipta apa yang disebut Cak Nur sebagai “kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar” (bagian ketiga, Bab II). Tetapi secara gradual, sebagaimana telah disinggung di atas, pesantren kemudian melakukan akomodasi dan konsesi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang dipandangnya cukup tepat guna menghadapi modernisasi dan perubahan yang kian cepat dan berdampak luas. Tetapi, semua akomodasi dan penyesuaian itu dilakukan pesantren tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal dasar lainnya dalam eksistensi pesantren.

Pesantren mampu bertahan bukan hanya karena kemampuannya untuk melakukan adjustment dan readjustment seperti terlihat di atas. Tetapi juga karena karakter eksistensialnya, yang dalam bahasa Cak Nur disebut sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga “mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous) (Bagian Pertama, Bab I). Sebagai lembaga indigenous, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Dengan kata lain, pesantren mempunyai keterkaitan erat yang tidak terpisahkan dengan komunitas lingkungannya. Kenyataan ini bisa dilihat tidak hanya dari latar belakang pendirian pesantren pada suatu lingkungan tertentu, tetapi juga dalam pemeliharaan eksistensi pesantren itu sendiri melalui pemberian wakaf, shadaqah, hibah, dan sebagainya. Sebaliknya, pesantren pada umumnya “membalas jasa” komunitas lingkungannya dengan bermacam cara; tidak hanya dalam bentuk memberikan pelayanan pendidikan dan keagamaan, tetapi bahkan juga bimbingan sosial, kultural, dan ekonomi bagi masyarakat lingkungannya. Dalam konteks terakhir inilah pesantren dengan kiainya memainkan peran yang disebut Clifford Geertz sebagai “cultural brokers” (pialang budaya) dalam pengertian seluas-luasnya.

Tetapi, keterkaitan erat antara pesantren dengan komunitas lingkungannya yang dalam banyak hal terus bertahan hingga kini, pada segi lain, justru dapat menjadi “beban” bagi pesantren itu sendiri. Terlepas dari perubahan-perubahan sosio-kultural dan keagamaan yang terus berlangsung dalam kaum Muslim Indonesia sekarang ini, harapan masyarakat kepada pesantren tidak berkurang. Bahkan, sesuai dengan gelombang santrinisasi yang terus berlangsung dalam masyarakat Muslim Indonesia belakangan ini, harapan pada pesantren semakin meningkat. Peran yang diharapkan (expected role) dimainkan pesantren semakin banyak. Pesantren diharapkan tidak hanya mampu menjalankan ketiga fungsi tradisionalnya di atas dan menjadi pusat pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga peran-peran sosial lain, seperti menjadi “pusat rehabilitasi sosial”. Dalam konteks terakhir ini, bagi banyak keluarga yang mengalarni kegoncangan atau krisis sosial-keagamaan, pesantren merupakan alternatif terbaik untuk menyelamatkan anak-anak mereka.

Di sini sebuah pertanyaan penting patut diajukan; mampukah pesantren memenuhi semua harapan itu? Jawaban saya singkat saja; wallahu a’lam bi as-shawab

Baca Juga: Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan (2)